时间:2023/3/1 20:02:03 来源:余滨

分享到微信朋友圈

新文网-北京3月1日电(图文/陈湘生)近日,彭劢将军长女京士大姐在“预二师后裔群”里发了一首诗的照片,诗名“赠 陈副军长明仁 子良”,作者是鼎鼎大名的腾冲抗日县长张问德。

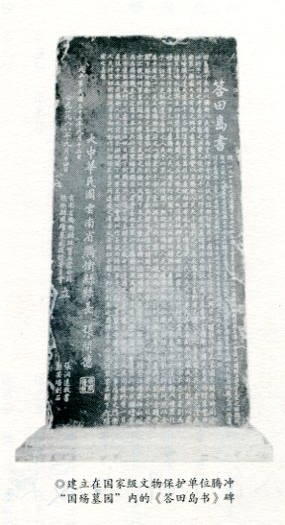

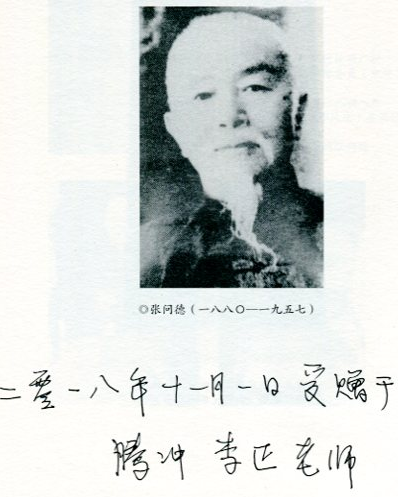

这有些出乎我的意料。我对张问德县长倒是久闻大名:1942年5月10日日寇入侵腾冲,6月5日,62岁的张问德先生参加腾冲抗日临时县委,7月2日临危受命担任县长。1942—1944年的两年中,不顾年迈体弱,经常随军行动,带领民夫上前线,八次翻越高黎贡山,六次渡怒江,俨然投笔从戎的老黄忠。他的“答田岛书”更被当时全国各大报刊全文登载,他也成为有口皆碑的“抗日县长”、“沦陷区骨头最硬的县长”。

他与腾冲战斗区域的部队长官关系密切,如预二师的顾葆裕师长、洪行副师长、彭劢参谋长、吴心庄团长,36师的李志鹏师长、朱振华副师长、李定陆参谋长,还有更高一级的长官,如11集团军总司令宋希濂、71军军长钟彬、53军军长周福成。与他们作诗唱和是正常的,而为一位其它战区的副军长作诗相送,倒是有些意外。要知道在第11集团军里,这样的副军长不会少于七八个。

我仔细查阅了“陈明仁日记”,寻找有关线索。陈明仁于1942年3月4日卸去担任了五个年头的预二师师长、接任71军副军长之后,一直在昆明处理交接事务。直至6月12日离开昆明去往保山。

之前的日记记载:

5月8日,“F(日军)已窜至惠通桥,且有小股渡河东扰。36D(36师)、2RD(预二师)均开保山,宋(希濂)亦去保山指挥”。

5月22日“正午同钟(彬)、周(长椿)到总部(11集团军)收集情报,知2RD已逼近腾冲。”

6月10日,“午后三时到钟寓商谈开拔事。四时晋谒主任 龙(云)”。

比较接近的是第288页,到保山后的半个月,6月27日:“七时往(保山)总部开会。六时行闭幕式后聚餐,并请李根源(印泉)先生训话。”这是他首次与保山当地士绅官员接触。此时滇西沦陷,张问德率腾冲县府暂避江东保山。他与长他一岁的李根源是幼年同窗好友,现在又在从事着同一项保家卫国的光荣事业。日记中虽未出现张问德的名字,但可以肯定,时任云南监察使的李根源与“偏安”在保山的张问德,同时参加了总部会议、闭幕式及聚餐,并在这个场合“初识”了陈明仁将军。

统揽陈明仁日记,他的文风非常简练,可谓惜墨如金的“电报体”,能少一字就少一字。6月27日的总部会议,有上级、同僚、老部下,日记中均只字不提。加之与张问德初次相见,没有时间详谈,印象不会深刻,日记中没有记载他是很正常的。而李根源先生早就是当地抗战士绅的领军人物,德高望重,他与会训话是会议的主要内容,陈明仁才在日记中记载了寥寥数语。

全诗如下:

赠陈副军长明仁子良

金齿初相识,目光炯有神。向来脾气大,难得性情真。

精干廉明将,清奇俭薄身。铮铮好风骨,时听批逆鳞。

(注1)子良:陈明仁的字

(注2)金齿:保山的别称。

(注3)批逆鳞:批即刮、削;逆鳞是龙脖子下的鳞片,是龙的生命攸关之处,不允许任何人触摸,否则会引起龙的怒火而生命不保。在此指陈明仁屡屡犯上,直至因士兵军服事件当面顶撞蒋介石而遭明升暗降之事。

试解释如下:

在保山与陈明仁将军初次相识,只见他目光炯炯有神。将军向来脾气大,但这是难得的真性格啊。他是一位精干、廉明的将领,生活勤俭朴素。一副铮铮铁骨刚正不阿,所以时常听闻将军据理犯上而遭打击的事。

陈明仁将军,湖南醴陵人,原为小学教师,投笔从戎,毕业于黄埔一期。东征北伐,英勇抗战,苦战恶斗,战功卓著。好读书,认死理,争强好胜,秉公直言,典型的湖南骡子脾气。且不入派系,没有靠山,是民国将领中的另类。尽管出名早:22岁任营长、25岁任团长、27岁任少将旅长,29岁任副师长,31岁任中将师长,但屡遭打压,仕途起起伏伏,却不改初心。张问德县长与在腾冲打游击的预二师副师长洪行是密友,曾作诗“……短干精明智仁勇,战区常见化装身。敌人要捉洪胡子,恐怕洪胡捉敌人。”相赠。洪行是陈明仁读陆军大学时的同学,1938年陈明仁接手预二师后,很快把洪行调入做他的左膀右臂。而其他预二师同僚们也会把老上级的轶事告诉张问德先生,一旦“初识”见面,就印证了他对这位传奇中人的想象。读书人中的将军见到了将军中的读书人,相见恨晚,于是欣然命笔,赠诗一首,入木三分的评价了陈明仁将军。

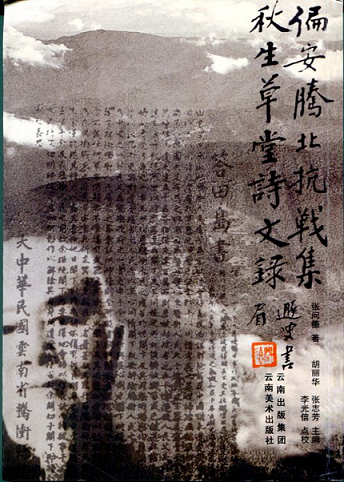

我得悉有这首诗后,就请腾冲李正老师寻找这本诗集。李正老师果然是腾冲抗战研究第一人,很快把张问德先生的“偏安腾北抗战集 秋生草堂诗文集”这本书寄给了我。

我在书中空白处恭恭敬敬写下“二零一八年十一月一日受赠于腾冲李正老师”。

此时我正在做芷江抗日战争纪念馆筹办的“陈明仁将军抗日战争史料”收集工作。陈明仁将军在八年抗战中,有五个年头(1941年底至1945年中)在云南,与滇西抗战密不可分。在他战斗过的龙陵、芒市、遮放、畹町,都留下了丰富的史料,唯独没有腾冲方面的。张问德先生的“赠陈副军长明仁 子良”诗文,是我发现的唯一的史料,更显宝贵。张问德先生的手稿,因年代久远,历尽坎坷,早已消失。作为弥补,我委托李正老师,央请腾冲最好的书法家,撰写这首诗。我要将它裱成条幅,赠送芷江抗日战争纪念馆,让更多的人了解这两位历史人物之间的交往趣事。

作者:陈明仁上将之孙陈湘生

审核:薛成毅